— 태종무열왕의 쌀 서 말과 하루 17섬의 정치

삼국유사는 고려 시대 승려 일연이 편찬한 책이다. 연대기 중심의 정사가 아니다. 설화와 기록을 함께 담았다. 사실의 나열보다 의미의 맥락을 남긴 역사서다. 당시 사람들이 무엇을 중요하게 여겼는지를 보여준다.

『삼국유사』를 읽다 보면 시선이 멈추는 대목이 있다. 사건이 아니다. 인물도 아니다. 숫자 하나다. 김유신과 더불어 삼국을 통일한 태종무열왕(김춘추)의 하루 식사 기록이다. 기록에는 쌀 서 말과 수꿩 아홉 마리가 등장한다. 과한 식성처럼 보인다. 실제 의미는 다르다. 이 문장은 양을 말하지 않는다. 범위를 말한다. 왕이 하루 동안 책임지는 공동체의 크기를 드러낸다.

서 말이라는 단위는 왕의 소비에도 규칙이 있었음을 보여준다. 절제는 적게 먹는 일이 아니다. 선을 넘지 않는 태도다.

쌀 서 말이 남긴 질문

— 태종무열왕의 하루 식사는 무엇을 말하는가

왜 식사였을까. 왜 세 말이었을까. 개인의 식성으로 보기에는 많다. 상징으로 넘기기에는 구체적이다. 『삼국유사』는 해석을 앞세우지 않는다. 숫자를 남긴다. 판단은 독자의 몫이다.

고대 사회에서 쌀은 음식이 아니었다. 세금이었다. 군량이었다. 제사의 기준이었다. 쌀의 양은 책임의 범위였다. 세 말은 왕의 소비에도 규칙이 있었음을 보여준다. 절제는 소식이 아니다. 선을 넘지 않는 태도다.

세 말은 오늘 기준으로 약 54킬로그램이다. 진주 지역 유통가를 적용하면 20킬로그램 한 포대가 6만에서 8만 원 선이다. 하루 약 18만에서 20만 원 수준이다. 개인 식비로 보면 과하다. 왕 개인의 식사가 아니다. 궁궐 공동체의 끼니다. 의례와 하사가 포함된 공적 식량이다. 숫자가 분명한 이유다.

책을 덮어도 숫자는 남는다. 기록은 과거에 있다. 질문은 현재형이다. 왕은 누구의 밥을 책임졌는가. 그 책임은 어디까지였는가. 『삼국유사』는 답을 주지 않는다. 기준만 남긴다.

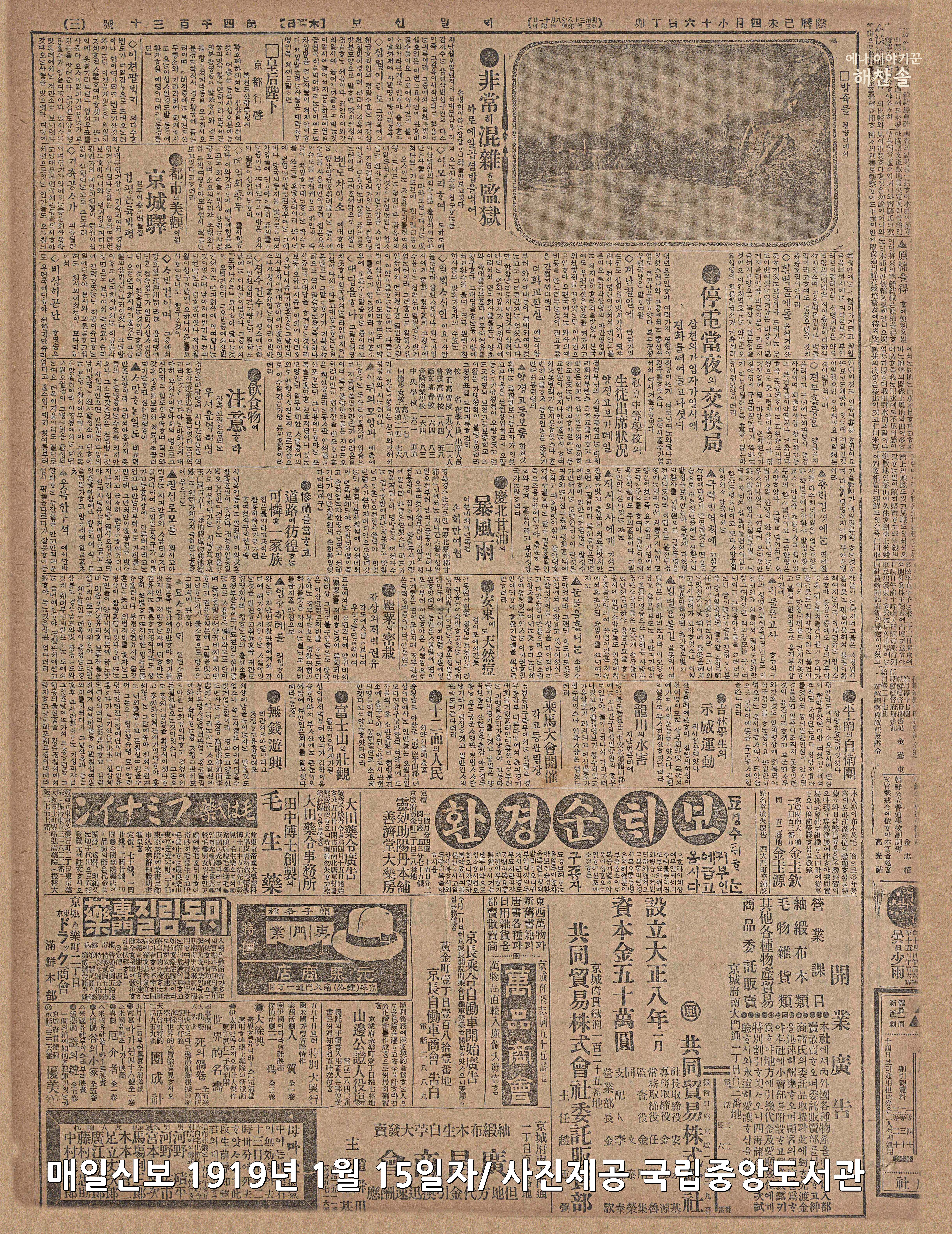

신문을 펼치다 다시 숫자 앞에서 멈춘다. 이번에도 쌀이다. 이번에도 단위가 먼저 들어온다. 시대는 다르다. 상황도 다르다. 밥을 둘러싼 숫자는 여전히 정치의 언어다.

하루 17섬의 기록

— 먹여야 유지되는 통치의 얼굴

1919년 기록이다. 3·1운동 이후 형무소는 빠르게 포화 상태에 이르렀다. 독립을 외친 사람들은 죄인이 되었다. 그해 5월 15일 자 매일신보에는 형무소에서 하루 17섬의 곡식을 소비한다는 기사가 실렸다.

한 섬은 약 144킬로그램이다. 하루 쌀 소비량이 2톤을 넘는다. 이 숫자는 포만을 말하지 않는다. 억압을 유지하기 위해 투입된 비용을 보여준다. 통치는 총과 법만으로 유지되지 않는다. 먹이는 일로 지속된다. 밥은 행정의 연료다. 관리의 단위다.

태종무열왕의 세 말은 책임과 보호의 질서를 가리킨다. 1919년의 17섬은 억압이 만들어 낸 관리 대상의 규모를 드러낸다. 밥의 물리량은 달라졌다. 밥의 윤리는 반대로 움직였다.

오늘도 안부를 물을 때 “밥 먹었냐”를 먼저 꺼낸다. 메뉴를 묻지 않는다. 양을 따지지 않는다. 하루를 무사히 건넜는지를 묻는 말이다. 살아 있음의 상태를 확인하는 인사다. 식구라는 말이 먼저 자리 잡은 이유다.

쌀 소비는 줄었다. 인사의 언어는 남아 있다. 쌀 서 말과 하루 17섬은 서로 다른 시대의 숫자다. 같은 성격의 기록이다. 밥은 언제나 정치였다. 지금도 그렇다.

#삼국유사 #태종무열왕 #밥의정치 #한국사읽기 #역사에세이 #쌀의역사 #식민지시대 #매일신보 #동아일보 #에나이야기꾼해찬솔

'해찬솔일기' 카테고리의 다른 글

| 황금박쥐상 386억, 이 돈은 혈세일까요 (6) | 2026.01.30 |

|---|---|

| 신문 사진 속 커피 한 잔이 멈추게 한 이유 (2) | 2026.01.27 |

| ‘무용지용’, 장자가 묻는다-쓸모 있는 사람인 척 살아온 나에게 (0) | 2026.01.06 |

| 2026년 새해 계획|초등학교 1학년이 된 해찬솔의 공부와 기록 (0) | 2026.01.01 |

| 새벽책상 (0) | 2025.11.22 |